生态产品价值实现愿景、目标及路径研究

2023/06/12 01:06:47

导 读

生态产品价值实现的目标不止于生态价值向经济价值的转化,而是要在可持续规模下推进全民福祉提升,发挥生态产品作为要素参与分配、再分配的作用。对生态产品价值实现目标的研究将进一步拓展对生态产品价值实现理论与实践的认知,为多目标下的地方实践提供理论参考。在稳态经济愿景下,可持续规模、公平分配、有效配置是生态产品价值实现的三个重要目标,且重要性有先后之分。可持续规模的实现主要依靠规制、税收、补贴、许可证交易控制生态空间占用、资源利用、环境容量利用强度等政策工具;公平分配需要完善国有及集体产权制度、创新利益调整机制、建设信托基金等;有效配置要借助政府、市场作用,清晰界定价值形式及适用范围,通过建立交易平台、推进第三方认证等消除造成市场失灵的因素。此外,还要通过培育市场参与主体、发展本地特色产业建立“政策—产业”传导机制以促进生态产业化发展。

本文引用信息

章节目录

CONTENTS

1 愿景:稳态经济

2 三个重要目标:可持续规模、公平分配、有效配置

3 重要目标实现路径

4 建立“政策—产业”传导机制

5 结论

1 愿景:稳态经济

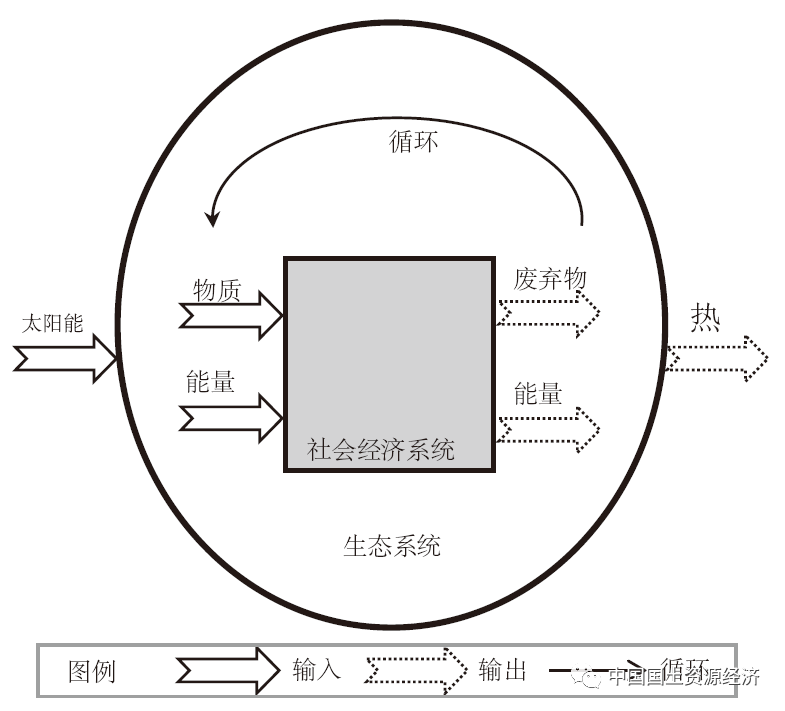

20世纪70年代,马世骏等便提出了社会-经济-自然复合生态系统的理念。经济社会发展的规模不可能无限制增长,重视生态产品的贡献、促进优质生态产品供给、改善居民福祉,应从人类命运共同体理念出发反思人类的未来,维持区域、全球生态系统的稳定。生态产品价值实现可以作为人类趋向稳态经济的重要机制,即社会经济系统与支撑它的生态系统保持动态平衡,用质的发展或改进来取代数量的增长(图1),这需要全球各国一致行动。所以,生态产品价值实现是多尺度、多目标的系统性工作。

图1 稳态经济

2 三个重要目标:

可持续规模、公平分配、

有效配置

生态资源环境约束趋紧背景下,经济社会不能无限增长,当人类消耗资源、占用生态空间的作用力趋近生态系统的承载能力,即阈值,原本免费的资源变得稀缺,就成了有价值的资本。所以这首先是规模问题,其次是产权的分配问题,即明确自然资源权利层级及归属,确定产权分配形式及内容。以碳排放权为例,只有完成对碳排放配额的初次分配,才能在二级市场发挥价格机制的作用。但并非所有的生态产品都可以商品化,消费的非竞争性和非排他性是大多数生态产品的固有属性,尚需要发挥政府的宏观调控作用。

3 重要目标实现路径

3.1 可持续规模目标实现路径

可持续规模要求社会或集体将生态空间或资源环境流量限制在生态系统稳定、吸收及资源再生能力的范围内。规模是经济系统相对于包含和支撑的生态系统的物理大小,是可持续理念下多学科研究的重要问题。生态产品价值实现与生态产品可持续规模有着内在联系,毕竟在低影响的世界里,生态产品并不稀缺,不会成为人类关注的重点。

在可持续规模的实现方面,主要的政策工具包括规制、税收、补贴、许可证交易等。可持续规模是人类划定经济社会发展的“天花板”,对生态系统的影响应尽可能低于承载力的阈值,资源的枯竭及再生应在合理范围内,但规模的度量存在着较多不确定性。

规制是世界上大多数国家限制规模的主要政策工具。规制的应用领域可分为生态空间占用、资源利用、环境容量利用。生态空间占用主要通过划定生态保护红线、设立各类自然保护地等保护生态系统的完整性、原真性。重点生态功能区、禁止开发区域的划定是典型的政策应用。资源利用主要通过控制资源消耗总量和强度保证资源持续更新、降低资源枯竭速度,比如确定海洋捕捞总量、划定水资源三条红线等。环境容量利用是确保人类生存发展不受危害、自然生态平衡不受破坏的前提下,生态系统所能容纳污染物的最大负荷值。随着经济社会发展强度提高,环境容量变得稀缺。限制污染物数量和设置企业或个体污染物排放水平成为避免超过生态承载力的必要手段。面对全球气候变化及产业结构调整压力,我国积极推进“碳达峰”“碳中和”,减污降碳协同增效成为生态文明建设的新方略。在重大问题和关键时刻,规制在达成共识和控制规模方面具有直接、明确、方便执行等优点,但也同时存在监督成本高、缺乏激励的问题。

理想条件下,价格机制作用下社会生产能达到均衡状态,但市场并不能很好地调节具有负外部性的生态产品供给,需要征收税费刺激供给方或需求方对生产、需求作出调整。庇古税是负外部性内部化的典型工具,要求征收数额等于边际外部成本的税。除了缴纳环境保护税,企业还要承担减排成本,要对污染造成的生态环境损害进行赔偿,总成本的提升可以进一步降低污染物的产生。我国推进环境保护费改税后,排污企业承担必要的污染治理和环境损害修复成本有了法律依据,“多排多缴、少排少缴、不排不缴”的税制设计也进一步发挥了税收杠杆的绿色调节作用。此外,自然资源领域通过征收耕地占用税、城镇土地使用税、耕地开垦费、森林植被恢复费等实现负外部性内部化。

补贴是对供给具有正外部性生态产品成本或收益的支付,关键要建立起供给方与受益方之间的时空关联。对于影响范围界定清晰、利益相关方明确、直接受益方诉求明确的情况,可以通过协商谈判等方式推进土地流转、生态修复、共建产业园等直接受益人支持的生态保护补偿项目;而对于影响范围大、利益相关者众多的情况,需要政府代表土地所有者进行转移支付或者同级政府间协商解决,比如退耕还林、流域横向生态保护补偿等。减税可以补贴正的外部性,信贷津贴也可以发挥补贴的作用。当具有正外部性的项目投资不足时,比如矿山修复、流域治理,较低的利率或信贷额度的提升可以提高投资主体的积极性。在不同尺度、不同领域的实践中,补贴政策结合其他工具衍生出水基金、生态环境导向的开发(EOD)、补偿收益权抵押质押等模式。

许可证交易是对可以分配的生态空间占用、资源及环境容量总量的配置,适用于取水权、碳排放权、排污权等交易。规模总量限定后,许可证或配额可以拍卖或免费发放。配额具有产权意义,配额的所有者拥有了生态系统污染物净化能力或资源使用权。提供生态产品,且生态成本或经济效益表现较好的生产者或土地所有者可以从其他参与者手中购买许可证或配额,能够以更低的社会成本保护自然资本。湿地缓解银行模式与之稍有差异,只有开发商购买到足够的湿地占补平衡指标或信用才能够获得土地开发许可。为减少污染物或资源使用量总规模,政府可以配套抵消机制,比如碳汇交易。政府、公益组织或其他社会力量也可以购买许可证,从而减少年终清缴的数量。

3.2 公平分配目标实现路径

生态产品价值实现不仅要发挥生态产品作为要素在初次分配中的效率,更要发挥在二次分配、三次分配中的作用。由于大多数生态产品属于公共物品,优质生态产品持续供给首先要解决产权问题,还要推进改革,让更多人共享发展成果。

进一步完善自然资源权属制度。森林、草地、耕地等生态资产所有者不到位及所有权边界模糊等问题在一定程度上阻碍了生态产品价值实现工作。为解决国有自然资源资产产权主体虚置问题,正加快建立部-省-市三级资产所有权委托代理机制,规范国家和集体所有权的实现形式,而集体所有资产应完善使用权、经营权,并规范集体资产管理过程。研究表明,将权力下放到有代表性的地方组织,建立明确的产权制度,能够加强生态环境管理。公平不仅关乎成本或收益的分配,参与同样重要。类似于职工持股计划,如果社区居民能够参与集体资产的管理决策、共享收益,那么集体资产所有权人的关注将更加多元。为扩大规模和发挥示范带动作用,政府可以通过补贴、购买、混合所有制等途径来推进改革。“强村公司”、合作社等集体经济参与主体的建立与管理成为壮大农村集体经济的关键。

依托自然资源统一确权登记,建立生态产品供给区与受益区的成本共担、惠益共享机制。对优质生态产品的需求将倒逼解决洪水调蓄、土壤保持、气候调节等生态产品的产权分配问题。经济社会发展的不均衡需要国家通过财政转移等进行统筹协调,生态产品在时间、空间尺度上的差异更需要政府完善分配制度,保障生态产品主要供给区享有共同的发展权益。在国家重点生态功能区转移支付保基本的同时,建立以水、风、声等媒介的供给区、受益区识别方法,规范潜在生态产品、最终生态产品统计核算制度,建立跨区域、跨部门沟通协商长效机制,为长江、黄河等区域均衡发展提供新的解决方案。

信托基金是解决自然资本代际分配问题的重要路径。在部分决策中已经引入贴现值将代际分配问题转化为配置问题,但对于消耗的资源、占用的生态空间来说,可以将配额销售收入、自然资源资产政府收入(所有权收入、监管权收入等)、生态环境损害赔偿等资金汇入信托资金池,建立基金并规范运作、监管及考核,利用基金激励生态产品生产和生态友好生活方式,将自然资本收益转化为生态环境持续改善的动力。

另外,还要发挥公益组织等非政府组织在资金融通、理念宣传、试点示范中的作用。作为政府机构的重要补充,公益组织可以完善政府在参与性过程中的工作,推广基于自然的解决方案(NbS)、生态环境导向的开发(EOD),以及在水源地、生物多样性热点地区引入水基金、公益自然保护地等模式,改善社区治理能力,助力共同富裕。

3.3 有效配置目标实现路径

有效的或者低成本的配置应是生态产品价值实现追求目标的重要组成。对于具有公共物品属性的生态产品来说,其价值核算、评估、交易仍然处于试点阶段。生态系统生产总值(GEP)已经有了相对科学的评估方法及规范,但金融机构等市场主体对生态系统显化“价值”的认可度不高。所以要明确整体与个体的区别与联系。GEP与单一生态产品价值实现在价值评价体系、实现方式等方面存在明显差异。基于当量因子法、生产函数法等方法核算的GEP应属于使用价值范畴,用于评价生态系统对人类效用的多少,可以作为是否对特定区域生态系统进行开发的决策依据,是目前生态系统评价主要应用的场景。而要实现单一生态产品或服务在利益相关方之间的交易,需要基于方法学实现生态产品的产品化,并建立以交换价值为基础的交易机制,比如用水权、碳排放权、雨水信用等。单一产品化的生态产品的价格可以借鉴我国资产评估工作常采用的市场法、收益法或成本法。所以,GEP以福利经济学为理论基础,适用于生态效益评价;而单一生态产品价值实现适用于生态产品价值的外部性内部化。以空气净化功能为例,特定区域可以选择采用污染物排放量或空气净化能力作为实物量,运用替代成本法核算生态系统对二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等污染物的净化价值,但价值转化存在障碍。要实现空气净化的价值,可以结合目标总量法、容量总量法确定允许排污总量,完成初始分配后允许相关方在二级市场交易排污配额。参与主体可以权衡减排成本与配额价格做出交易决策。

4 建立“政策—产业”传导机制

4.1 培育市场参与主体

除了在产业生态化要求下需要开展排污权、用水权、碳排放权等交易的企业外,开展生态修复、生态农业、生态旅游的企业都是现代经济体系的重要组成,尤其是小农户和经济合作社等群体。要鼓励农户以承包的集体土地经营权、林木等资源所有权量化或作价入股,发展股份合作社等新兴经营主体,形成生态产业化经营的利益共同体,采取出租或分红等模式保障集体和农民合法权益。通过投资补助、贴息贷款等优惠政策,依托专业大户、家庭农场、合作社、龙头企业等新兴经营主体发展林下种养、旅游休闲,把物质产品、文化服务等产品“捆绑”经营,获得合理收益。将小农户等群体吸引到现代经济体系里是培育“生态+”新型业态、推动乡村振兴的重要抓手。

4.2 发展本地特色产业

5 结论

对生态产品价值实现愿景、目标及路径的研究将进一步扩展对生态产品价值实现理论与实践的认知,进一步理顺生态产品价值实现的逻辑,为地方多目标下的实践提供理论参考,并根据政策工具的性质处理多目标之间的协同与权衡。此外,关于多目标的概念、实现路径的分析,也将为政府绩效考核、政策成效评估等提供必要的技术支撑,进一步凸显生态产品价值实现机制创新在生态环境、经济社会、政治建设等工作中的重要性。

作者信息

通讯作者:欧阳志云(1962—),男,湖南省攸县人,中国科学院生态环境研究中心研究员,博士生导师,美国科学院外籍院士,研究方向:生态系统评价与保护。

第一作者:高晓龙(1988—),男,山东省滕州市人,中国科学院生态环境研究中心经济师、博士后,生态学博士,研究方向:生态产品价值实现机制研究。