按照《京都议定书》规定,到2010年,所有发达国家排放的包括二氧化碳、甲烷等在内的6种温室气体的数量,要比1990年减少5.2%。

为了促进各国在规定时间内完成温室气体减排目标,该协议把市场机制作为解决二氧化碳为主的6种温室气体减排问题的新路径,即把二氧化碳排放权作为一种商品,允许各国之间进行二氧化碳排放权的转让或获得,简称碳交易。

碳交易基本原理是,合同的一方通过支付另一方获得温室气体减排额,买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标。

碳交易市场分为两大类:强制性及自愿性碳市场。主要区别在于排放主体是否具有满足政策或法律上的减排要求的义务。

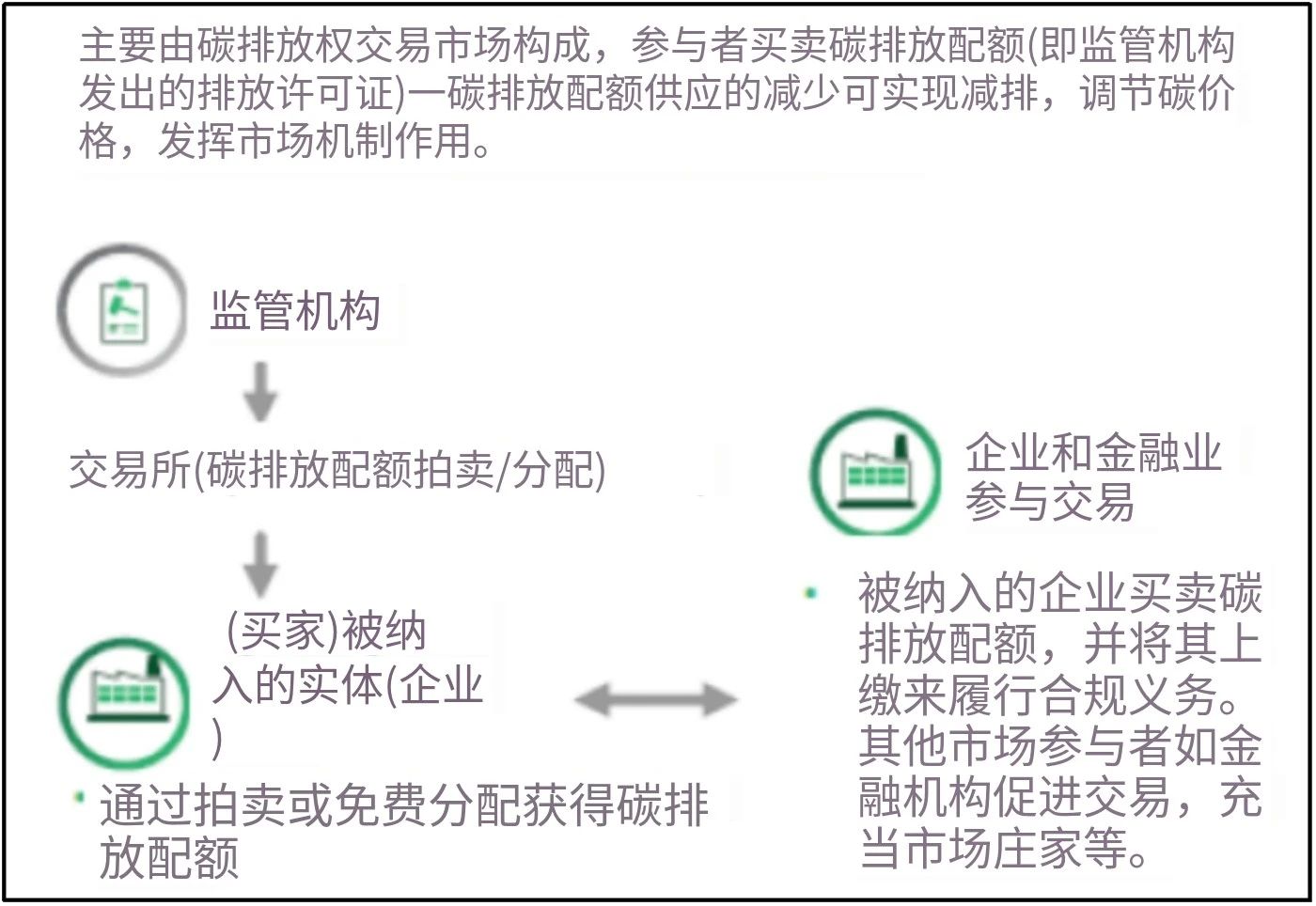

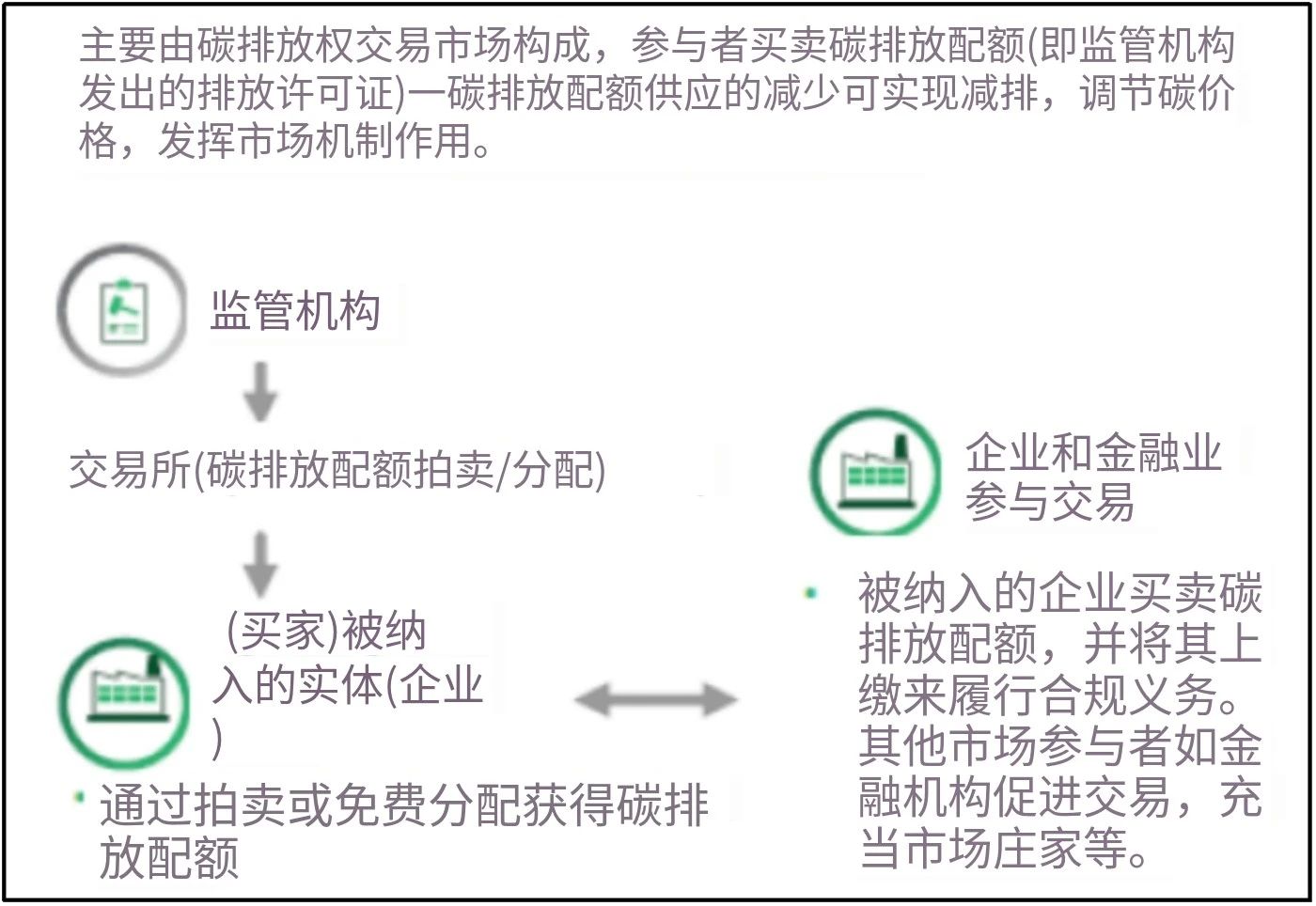

强制性碳市场(通常指排放权交易计划)主要依靠政府监管运行。政府对一个或多个经济行业的总排放量设定一个碳排放配额(Emission Allowance),并根据该限额发放配额。被纳入市场中的实体须在规定期限内通过减排或交易满足监管机构的要求。

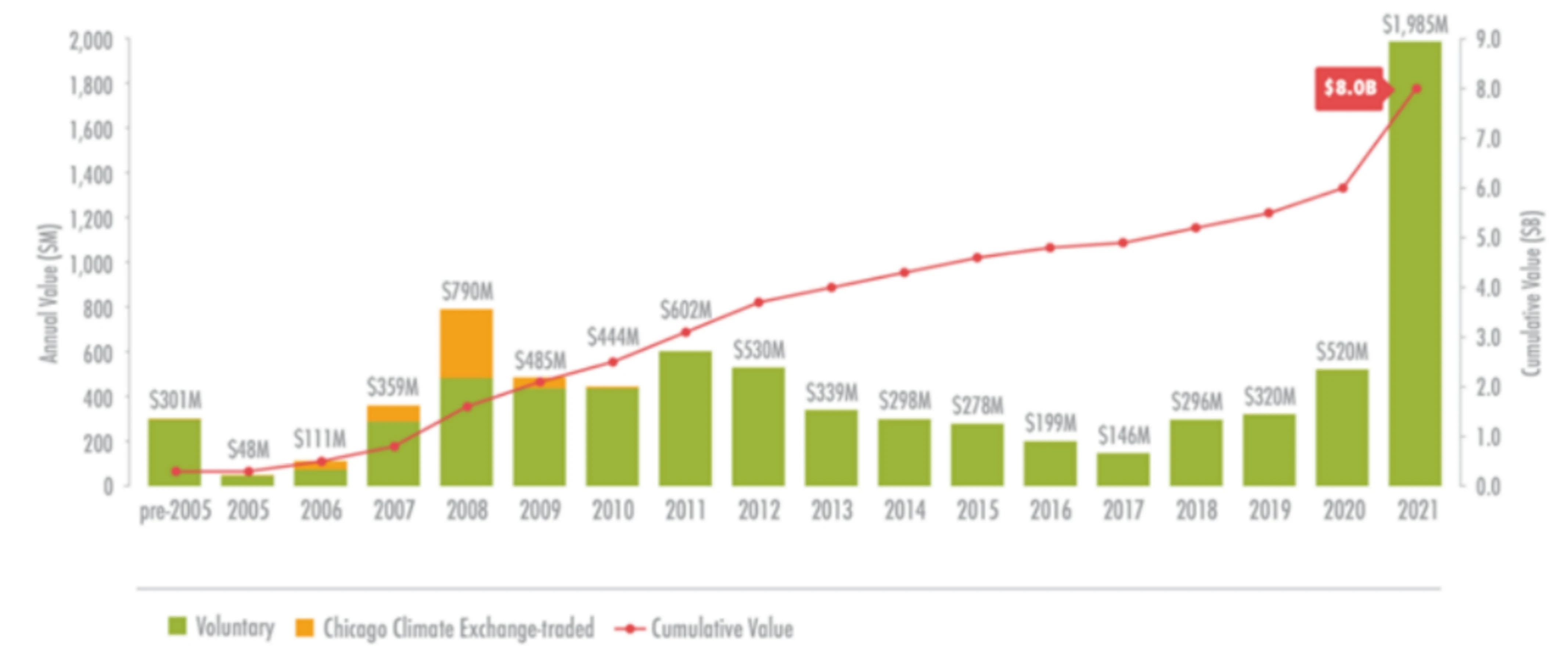

资料来源:Ecosystem Marketplace, 世界银行

基于《京都议定书》制定的三大碳交易市场机制(如下),全球逐渐发展出了区域和全国层面的碳市场。

资料来源:Ecosystem Marketplace, 世界银行

基于《京都议定书》制定的三大碳交易市场机制(如下),全球逐渐发展出了区域和全国层面的碳市场。

-

清洁发展机制(Clean Development Mechanism)

-

国际排放交易(International Emissions Trading)

-

共同减量机制(Joint Implementation)

全球目前共有37个国家或地区实施碳排放权交易体系制度(ETS)。当中全球覆盖温室气体量级最大的ETS 体系为中国的全国性碳排放权交易系统、第二大为欧盟的碳排放权交易系统。

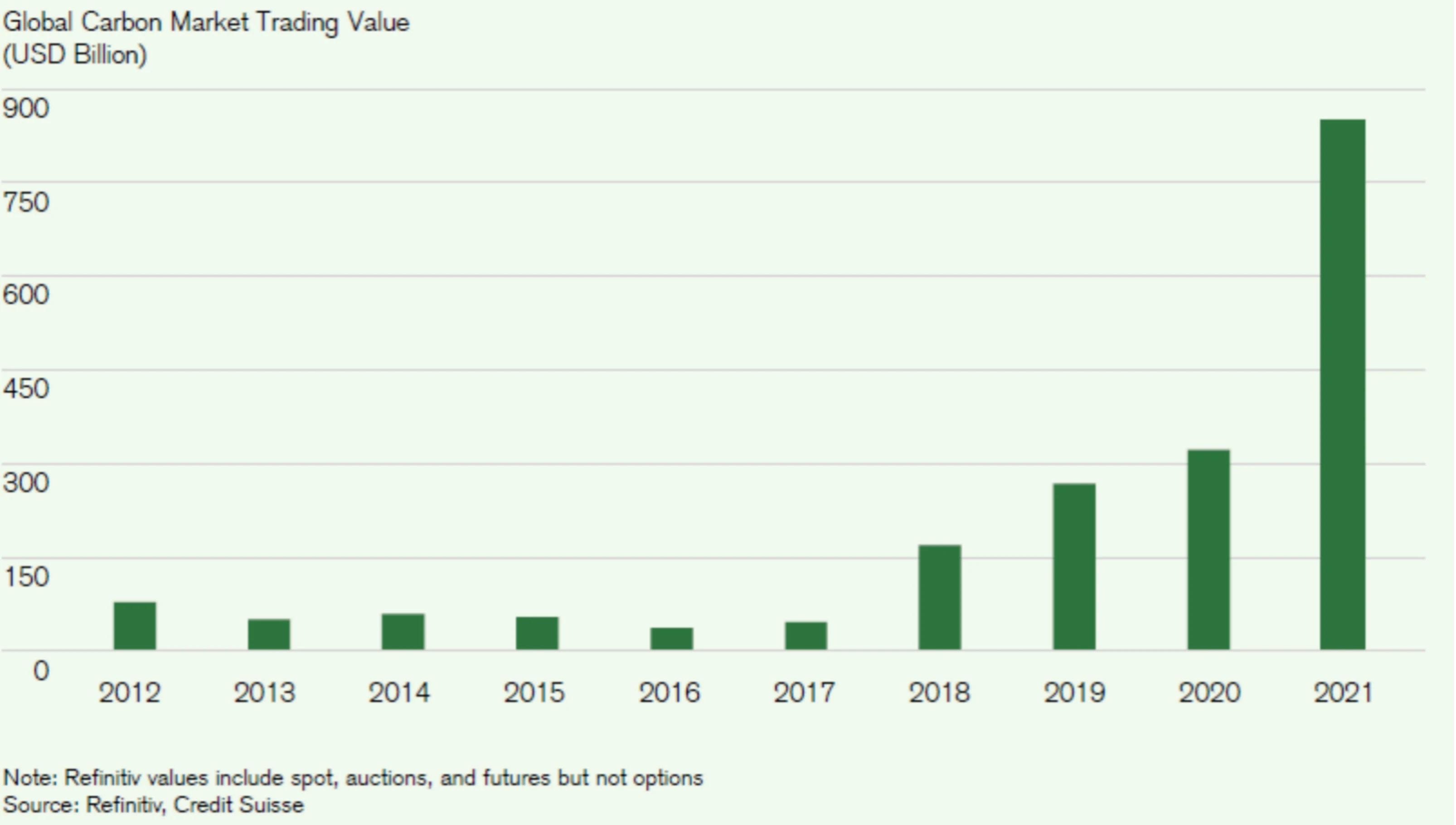

根据Refinitiv的数据,强制性市场(排放权交易制度)于2021年占全球温室气体排放的17%,而该年排放权交易制度的总成交金额达8,510亿美元。随着各国减排政策的不断收紧,强制性碳市场的范围将逐步扩大以达到全球减排的目标。

资料来源:Refinitiv, Credit Suisse

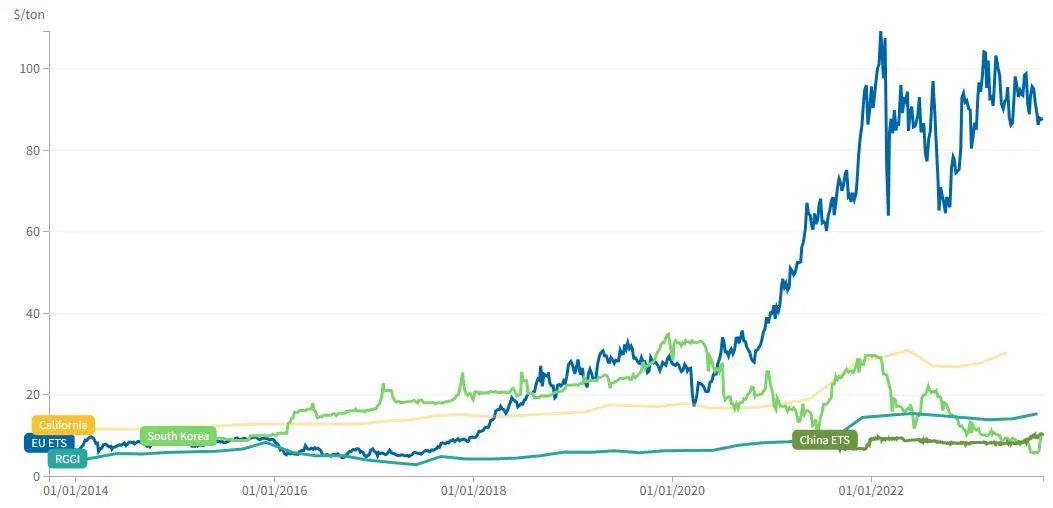

碳交易产品以配额(碳排放许可)为主,以碳抵消机制(基于项目的核证减排量)为辅。此外,碳交易产品还包括碳排放权期货、期权等衍生品。不同碳排放权交易体系之间的配额价格也有所不同,价格水平将影响所覆盖行业减少温室气体排放的总体激励。

根据国际碳行动伙伴组织(ICAP)的最新数据资料显示,过去10年全球强制性市场的碳价呈上升趋势。其中欧盟碳市场的平均价格最高,为29.1欧元/吨(31.8美元/吨),而中国碳市场的平均价格则为56.3人民币/吨(7.9欧元/吨)。

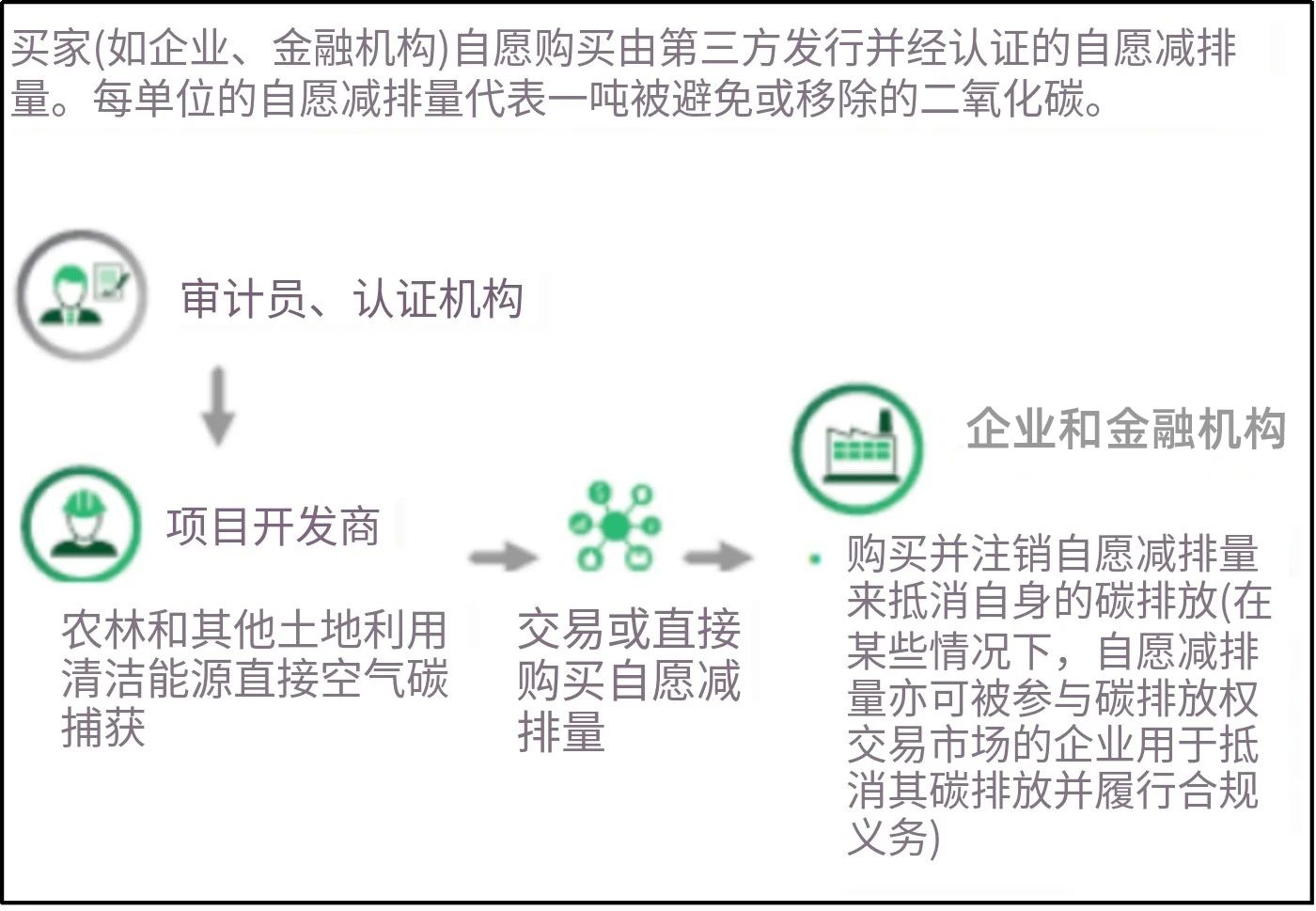

自愿碳市场则依靠企业自身主动性,进行降低碳排放或者购买由第三方发行并经过认证的项目减排量,即通常所说的碳信用(Carbon Credit),以实现自身碳中和所形成的市场。

这是企业承担社会责任、品牌建设、获得市场认可的重要手段。

资料来源:Ecosystem Marketplace, 世界银行

相对于强制性碳市场,自愿性碳市场的规模则小的多。根据Ecosystem Marketplace 的数据,2021年共录得5亿吨二氧化碳的碳信用交易量,市值近20亿美元。

资料来源:Ecosystem Marketplace, a Forest Trends Initiative

自愿性碳交易为一系列减少温室气体排放的项目提供资金。根据BCG统计,农业、林业和其他土地利用(AFOLU)项目产生了最多的碳信用,加上可再生能源(风能、太阳能等)相关碳信用,约占自愿性碳市场发行量的90%。

对于自愿碳市场来说,认证标准是维持有序运作、防范漂绿风险的关键,常见标准包括联合国标准CDM、碳验证标准Verra、黄金标准GS、中国CCER 等。

由于碳信用可以根据不同的标准核证产生且主体并没有履约义务,价格相对强制性市场更低并主要取决于项目类型、市场关注度及需求。2016年以来平均碳信用价格维持在3美元/吨左右。