森林碳储量和碳汇如何监测?

2024/01/11 03:01:2801森林碳汇概念、现状及特征

02森林碳汇价值评估及商业模式

03森林碳汇商业模式

03森林碳汇发展现存问题

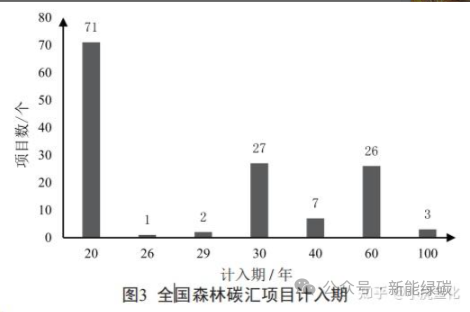

1、项目开发进展缓慢且份额占比不高

在国家发改委暂停温室气体自愿减排项目备案申请的受理后,国内森林碳汇项目开发主要以VCS或其他地区性项目为主,且进展缓慢。究其原因,一方面是组织开发难度较大。

由于相对于风电等项目而言,森林碳汇项目的开发成本较高,不具备成本优势,且开发周期较长,最终导致项目持续开发受阻;另一方面是市场有效需求不足。

2、项目实施成效未能兼顾公平与效率

森林碳汇项目尤其是造林碳汇项目大多在以前用以放牧、农业生产的无林地或轮歇地开展造林活动,且对其经济活动进行强制约束,对项目区周边农户所造成的生计冲击较为显著。

然而,此类群体在短期内领取的经济补偿一般难以抵消项目开发的机会成本,且如果家庭成员没有劳动力参与该项目,甚至可能无法获取任何经济补偿,造成明显的福利损失,最终导致项目开发的公平性受到挑战,社会福利受损。

3、项目非碳效应评估监测机制不完善

当前的森林碳汇项目成效评估主要围绕碳汇的额外性展开,即项目的“碳汇效应评估”,森林碳汇计量与监测方法被广大项目实践者与研究工作者不断推动发展,主要集中在森林吸收二氧化碳量计算模型与方法,森林碳汇价值核算、潜力估算,森林碳汇吸收二氧化碳与工业减排二氧化碳在能力、成本、效率差异等以碳储量或碳汇为核心的生态服务效应评价方面。

4、项目设计层面人地差异性体现不足

因地制宜是保障森林碳汇项目长期可持续运营的关键准则。但现阶段森林碳汇项目开发仍然以国际标准作为基本面,未能充分考虑项目具体实施的差异性与异质性。主要包括以下两个层面:一是项目实施区域层面,其差异性重点体现在林地产权属性、林地/林木流转规模、基础设施建设以及自然地理特征等特点。

04森林碳汇未来发展建议

1、加速发展国家和区域尺度的碳汇核算,加快森林碳储/碳汇大数据体系建设。包括森林资源/生长数据体系、森林干扰数据库、土地利用变化数据库、森林遥感参数数据库等,建立森林双碳国家账户,精准开展LULUCF国家清单编制和信息通报编制,推广建立1+N政策体系下的地方/企业和项目碳汇账户,为精准、快速核算森林碳汇对国家双碳目标的贡献奠定基础。

2、开展减排增汇技术研究。加强森林适应气候变化的过程与机理研究,厘清国土绿化碳汇潜力、人工林和天然林质量和碳汇功能提升路径以及可持续经营技术和试验示范,量化森林管理的成本和效益。

3、加强碳汇监测能力建设。重点围绕森林资源与生态综合监测,积极推进北斗、高分卫星和陆地碳卫星监测技术、大数据、云计算、人工智能、元宇宙和数字孪生等技术应用研发,建立天空地一体化监测体系,加速构建我国陆地生态系统碳储量变化和碳收支模型,开展碳汇林和碳中和产品认证及碳汇核证调查监测能力建设与示范,提升碳汇项目开发能力与效益。

4、建立和完善碳汇项目计量体系。建立陆地生态系统碳汇核算导则,完善CCER方法学,开展森林经营与利用全周期碳足迹计量与评估技术研究,积极开展碳汇认证、审定核证、碳计量评估师体系(方法学、培训教材、软件系统、队伍建设、监管等)建设;开展相关研究,为碳汇项目开发和碳交易奠定基础。

5、开展森林碳交易与碳金融政策与制度研究。如建立相关规则、定价、成本与效益核算体系;健全生态产品价值实现机制与多利益群体参与机制,探索生态产品价值实现的理论、机制、模式与技术体系。