【文献分享】《中国人口·资源与环境》:“双碳”背景下绿色财政激励政策的产业生态化效应

2024/09/10 09:09:13

文章亮点

就研究视角而言,本研究从绿色财政这一新视角考察了财政激励政策对产业生态化的影响,并通过严谨的实证分析绿色财政激励政策产生的生态经济效益,而不是单纯地聚焦于其减排效应。

就研究方法而言,本研究利用多期DID模型对绿色财政激励政策的政策效应进行评估,较好解决了以往文献中存在的内生性问题,为绿色财政激励政策对产业生态化的影响提供更科学的实证依据。

就研究内容而言,本研究从环境规制的“生态化激励效应”、财政激励的“资源配置效应”和财政支出的“绿色创新效应”3个方面阐释绿色财政激励政策影响产业生态化的作用机制,弥补现有文献对其传导机制分析不足的问题;并从城市行政等级、工业特征和财政自给率等角度对政策效果进行异质性分析,丰富了相关研究内容。

摘要

良好的生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉,是实现中华民族永续发展的内在要求。绿色财政激励政策作为促进绿色发展、应对气候变化公共政策体系中的关键性制度安排,其有效实施能够显著改善产业的碳排放绩效,促进“双碳”目标的实现。然而,现有研究大多忽略其对产业生态化的财政驱动作用。基于此,该研究选取2007—2021年中国281个城市的面板数据为研究样本,运用非径向超效率SBM模型测算各城市的产业生态化水平,并以“节能减排财政政策综合示范城市”为外部政策冲击,通过多期双重差分法实证考察绿色财政激励政策对产业生态化的影响及其传导机制。研究表明:绿色财政激励政策能够显著促进产业生态化的发展,并且这一结果在经过平行趋势检验、安慰剂检验、排除干扰政策等一系列有效性识别和稳健性检验后依然成立。作用机制检验表明:绿色财政激励政策能够通过激励型的环境规制、财政补贴的资金扶持以及财政支出的绿色创新推动产业生态化发展。进一步地,从城市行政等级、工业特征和财政自给率等角度对绿色财政激励政策的异质性进行分析,发现绿色财政激励政策更能对高等级城市、非老工业基地城市和高财政自给率城市的产业生态化发挥促进作用。鉴于此提出:总结试点政策的成功经验,根据城市自身特点实施差异化的绿色财政激励政策;重视绿色财政激励政策的财政激励作用,优化财政支出结构;有效发挥绿色财政激励政策对企业的低碳引导效应,推动产业生态化发展,助力实现“双碳”目标。

研究设计

评估绿色财政激励政策产业生态化效应的最大难点在于国家在选择示范城市时,可能倾向于综合实力较强的城市。一方面,这些城市的当地政府可能本身就更重视产业生态化;另一方面,这些城市具有较强的经济实力,能对当地产业生态化进行大量财力支持。而这个现实问题会在一定程度上导致“节能减排财政政策”的政策冲击产生严重的“政策内生性”,这种内生性不是进行“实验前测”“实验后测”以及平行趋势检验、稳健性检验、安慰性检验等就能克服的。因此,本研究试图从最初示范城市的选择上解决内生性问题。首先,通过梳理3批示范城市名单可知,示范城市中包含了徐州、唐山等老工业基地城市,而这些城市的产业结构通常伴有“三高”特征,工业生产方式粗放,当地政府想实现产业的生态化转型往往较为困难。其次,示范城市范围覆盖了全国27个省份,且东、中、西部地区皆有分布,其中不仅包含了北京、深圳等发达的一线城市,也包括了铜陵、铁岭等发展相对落后的四五线城市,表明示范城市在城市规模、经济发展水平等方面均存在明显差异,国家在示范城市的选择上具有一定的随机性,并未倾向于综合实力较强的城市。

机制分析

根据基准回归结果可知,绿色财政激励政策可以显著促进产业生态化发展,并且政策效果会因为城市行政等级、工业特征和财政自给率的不同而存在异质性,但绿色财政激励政策如何影响产业生态化的内在机制仍有待分析。在前文理论分析的基础上,对环境规制的“生态化激励效应”、财政激励的“资源配置效应”和财政支出 的“绿色创新效应”的传导机制进行验证,并对模型进行扩展,构建绿色财政激励政策影响产业生态化内在机制的计量模型。

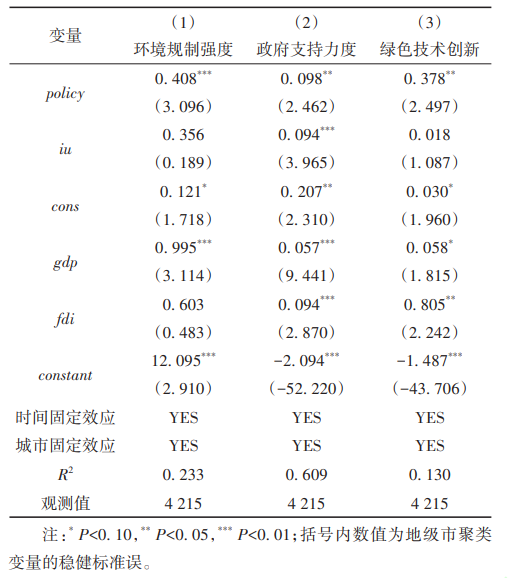

环境规制的“生态化激励效应”。选取环境规制强度(er)作为衡量“生态化激励效应”的替代指标并进行机制检验。同时,根据数据的可获得性及指标的准确性和综合性考虑,参考了曹越等的做法,以地区生产总值与能源消耗总量的比值表示。该指标反映了能源利用率,一定程度上度量了政府针对环境所制定的一系列规则和条款的执行效果。表1的列(1)显示,绿色财政激励政策与环境规制强度呈显著正相关。结合理论分析来看,激励型的环境规制能激励企业落实整改工作,激发企业环保意识,促进企业转型升级,故绿色财政激励政策能通过激励型的环境规制推动产业生态化。

财政激励的“资源配置效应”。选取政府支持力度(gov)作为衡量“资源配置效应”的替代指标,以财政支出占GDP比重表示。表1的列(2)结果显示,绿色财政激励政策显著提升了政府支持力度,促进了财政激励的形成。这说明绿色财政激励政策能加强金融、税收、资金等财政政策激励,对有待绿色低碳转型的产业板块进行投资引导,精准解决绿色环保科技型企业融资需求,通过财政补贴的资金扶持推动产业生态化。

财政支出的“绿色创新效应”。取绿色技术创新(tec)作为衡量“绿色创新效应”的替代指标,以科教支出占财政支出比重表示。表1的列(3)结果显示,绿色财政激励政策显著促进了城市绿色技术创新,呈现出较强的“绿色创新效应”。科技创新作为引领发展的第一动力和解决环境问题的利器,在节能减排工作的发展中起着举足轻重的作用,产业生态化的发展更是离不开绿色技术的助力。开发清洁能源行业等的绿色科技创新,有利于生态环境治理能力和治理水平的提升,从而能有效节约能源、减少排放,促进资源循环利用,对产业生态化系统的经济效益和生态效益都具有正向的促进作用。进一步说明了绿色财政激励政策可以通过促进绿色技术创新来推动产业生态化。

研究结论

绿色财政激励政策的有效实施使得节能减排的制度框架在财政系统的支持下进一步优化,加快了节能减排标准、法规和执法体系的建立,助力“双碳”目标的实现。本研究从环境规制的“生态化激励效应”、财政激励的“资源配置效应”和财政支出的“绿色创新效应”三个方面具体阐释了绿色财政激励政策影响产业生态化发展的作用机理,基于2007—2021年中国281个城市的面板数据,运用非径向超效率SBM模型测算了各城市的产业生态化水平,并把“节能减排财政政策”的实施视为一项准自然实验,借助多期DID法实证检验了绿色财政激励政策对产业生态化的影响、传导机制和异质性。主要结论如下:绿色财政激励政策能够显著促进产业生态化的发展,并且这一结果在经过平行趋势检验、安慰剂检验、反事实检验和异质性处理效应等有效性检验以及剔除其他政策影响和逐年倾向匹配得分等一系列稳健性检验后仍然成立。作用机制检验表明:绿色财政激励政策能够通过激励型的环境规制、财政补贴的资金扶持以及财政支出的绿色创新推动产业生态化发展。从异质性分析看,绿色财政激励政策在高等级城市、非老工业基地城市和高财政自给率城市更能发挥对产业生态化的促进作用。

政策建议

上述结论为政府应对气候变化、统筹污染治理和生态保护提供有力支撑,同时也为各地发掘绿色经济效益,推动产业生态化发展提供更多的政策选择。

第一,总结“节能减排财政政策”经验,在综合实力较强的高等级城市、非老工业基地城市和高财政自给率城市形成可复制、可推广的经验模式。根据平行趋势检验可知,在政策实施的第五年,其政策效应有所下降。因此,建议对相关城市进行持续性补贴,强化财政资金支持引导作用,有效带动更多金融资本、社会资本投资生态环境领域。同时,在综合实力较弱、完成产业生态化转型较为困难的低等级城市、老工业基地城市和低财政自给率城市实施财政专项资金配套奖励、贷款贴息补贴、债券资金支持等一系列扶持措施,解决财政政策体系支持不足的关键痛点,以财政政策的“含金量”提升生态环境的“含绿量”,更好服务产业生态化转型和经济社会高质量发展。

第二,有效发挥绿色财政激励政策对企业的低碳引导作用,实现产业“节水降耗减排”的绿色升级。不仅要重视环境污染防治投入,更要鼓励碳捕获、碳收集、碳循环利用等技术创新,而不是一味地征收排污费。加强废气焚烧炉、污水站等环境治理设施的建设,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,同步推进淘汰落后产能和过剩产能,引导产业转型和结构优化,降低碳排放,助力“双碳”目标的实现。

第三,重视绿色财政激励政策的财政激励作用,蓄势赋能产业生态化发展。制定以点带面、点面结合的财政分层分类激励办法,通过整合现有资金,加大对国家级重点企业、重点领域的补贴力度,支持重点行业领域绿色低碳转型,以点带面,引领绿色发展重点突破。而对于低等级城市、老工业基地城市和低财政自给率城市,要在财政激励的基础上适当增加促进产业绿色低碳发展的相关指标,使激励政策与单位产值或产品的碳排放强度等绿色低碳指标挂钩,对当地的污染排放形成一定的反向约束作用。

本期编辑|王怡橦