各省市零碳园区建设方案梳理与未来发展趋势分析

2025/03/20 03:03:56

零碳园区建设已从“概念探索”迈向“规模化落地”,政策核心围绕技术突破、市场激励和区域协同展开。未来,园区将不仅是产业载体,更是能源革命、数字转型和国际竞争的试验田。企业需重点关注绿电溢价套利、碳关税合规、碳资产管理三大赛道,抢占低碳经济制高点。

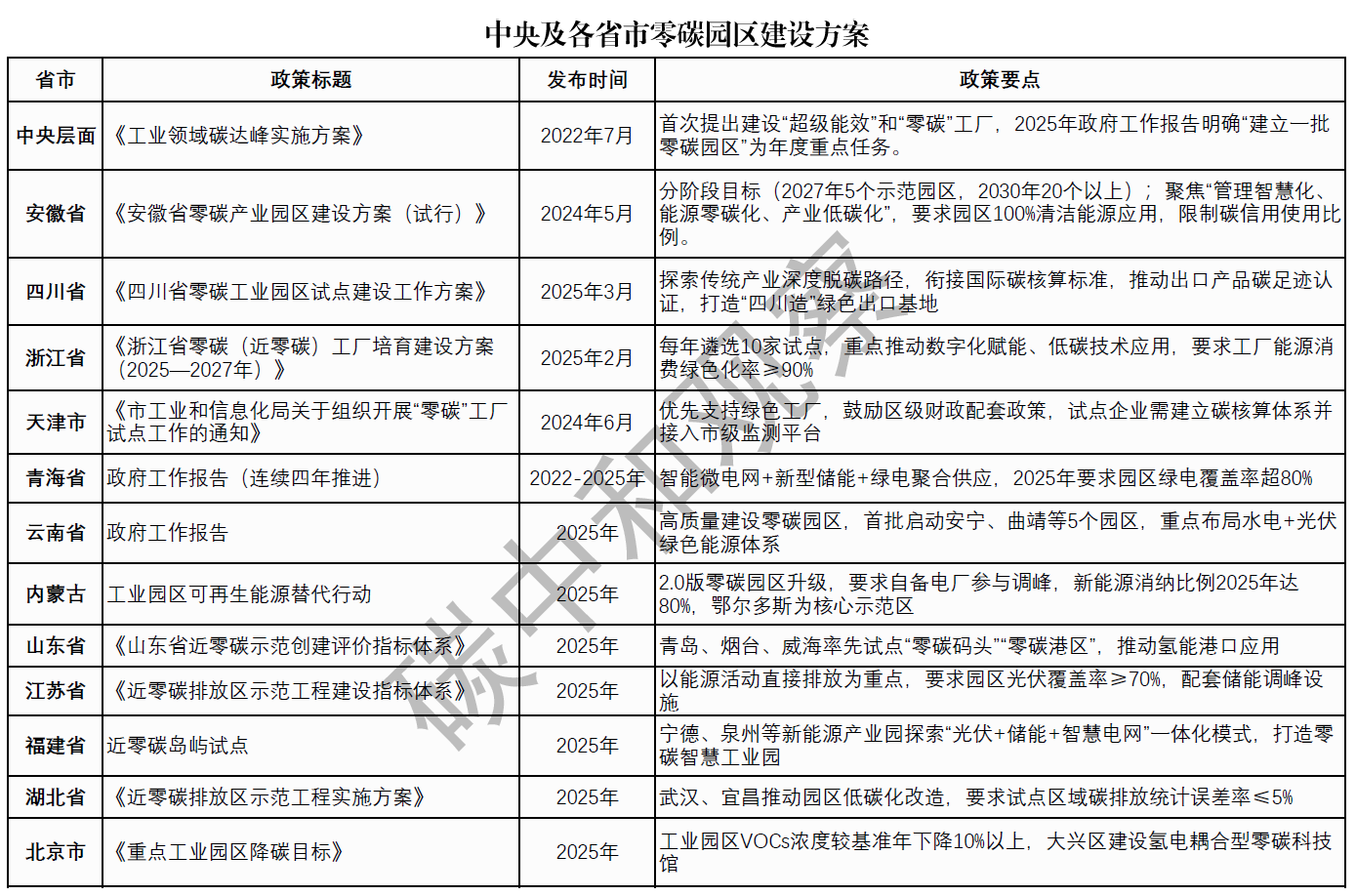

下面一起来了解从中央到地方对零碳园区的政策支持有何差异化,未来如何发展。

1.顶层设计与地方实践结合

中央政策定调:

2025年政府工作报告首次明确“建立一批零碳园区、零碳工厂”,并强调构建碳排放双控制度体系、扩大碳市场覆盖范围。

地方方案特色:

四川省:提出“绿电直供”“隔墙售电”模式,允许园区与可再生能源项目直接交易,推动工业流程深度脱碳(如短流程炼钢、氢冶炼)。

安徽省:构建“四位一体”能源系统(清洁能源、储能调峰、智能管理、绿电交易),并制定“基础级-先进级-引领级”评价体系,限制碳信用使用比例以规避“漂绿”风险。

福建东侨开发区:分阶段设定降碳目标(2025年降碳率50%,2035年碳中和),重点布局分布式光伏、虚拟电厂和低碳交通体系。

2.技术路径与产业融合

能源系统重构:多地强调“风光氢储”一体化能源体系,要求园区屋顶光伏覆盖率超80%,配套电化学储能、氢储能设施。

全链条降碳:推广低碳工艺(如短流程炼钢)、碳捕集利用(CCUS)、建筑近零能耗改造(节能率≥30%)、物流车辆全面电动化。

数智化管理:建设智慧能碳平台,集成碳排放监测、预测和调控功能,数据误差率需低于3%。

3.市场化与政策激励

碳交易与绿电消纳:四川、安徽等地探索碳配额交易与绿电直供机制,推动园区参与全国碳市场。

金融工具创新:通过绿色信贷、专项债、碳收益返还等降低企业成本,部分地区对获评“零碳工厂”的企业给予最高100万元奖补。

1.资源加工型园区(如内蒙古鄂尔多斯)

核心策略:严控化石能源消费,推动氢能炼钢、二氧化碳矿化封存等技术应用,构建“生产-消纳-制造”闭环。

2.外向出口型园区(如浙江、广东)

重点方向:建立产品碳足迹核算体系,衔接欧盟碳边境调节机制(CBAM),提升“绿钢”“零碳铝”等产品国际竞争力。

3.高载能型园区(如四川攀西)

创新模式:发展“多能互补+自发直供”能源体系,推动水电、光伏与钒钛产业耦合,降低单位产值能耗30%-50%。

1.技术创新突破

零碳技术攻关:氢储能、CCUS、智能微电网等将成为重点,目标到2030年实现碳捕集成本降至200元/吨以下。

数字化深度融合:5G、AI技术赋能碳管理,虚拟电厂和数字孪生技术将优化能源调度与生产流程。

2.市场机制完善

碳市场扩容:全国碳市场拟纳入水泥、钢铁等高排放行业,CCER方法学拓展至低浓度瓦斯利用等领域,预计催生千亿级投资。

碳足迹认证体系:10类重点产品(如锂电池、光伏组件)试点碳标签,应对国际“绿色贸易壁垒”。

3.区域协同与国际化

跨省绿电交易:京津冀、长三角探索清洁电力认证标准统一,破解风光大基地消纳难题。

国际标准对接:推动PAS2060/ISO14064国际认证,支持园区出口产品获得碳关税豁免。

来源:碳中和观察