深度分析 | 森林生态系统固碳增汇领域研究概况与发展趋势

2023/05/23 02:05:33

森林生态系统固碳增汇领域研究概况与发展趋势

森林生态系统在应对气候变化中具有减缓和适应双重功能,其固碳增汇作用是目前最为经济、安全、有效的固碳方式之一。适当采取增加森林资源总量、提升森林资源质量、强化森林资源保护和加强森林产品持续利用等有效手段便可不断扩大森林碳库,因此,展开并推进固碳增汇研究对森林生态系统高质量发展至关重要,有助于碳达峰、碳中和目标的实现。本文基于文献调研与计量分析等方法,探讨了森林固碳增汇领域的研究概况和发展趋势,以期为我国森林固碳增汇研究提供参考。

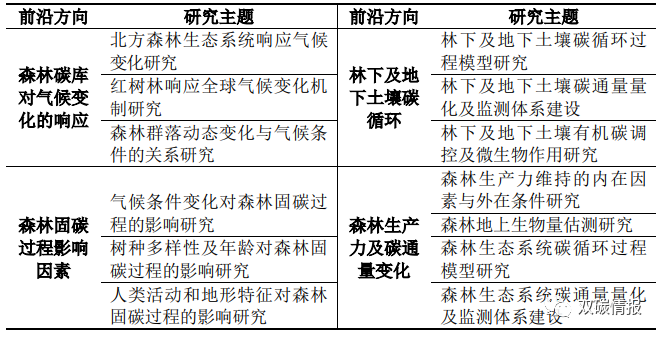

近30多年(1990—2022年)森林固碳增汇领域发文量逐年增加,论文产出方面,中国在文献数量上相对占优势,但美国的文献数量和成果影响力相对较高;研究机构方面,德国马克斯普朗克生物地球化学研究所的文献数量和研究工作影响力相对较高,中国科学院论文成果数量显著,但影响力有限;国际合作方面,美国和中国积极参与国际间科研合作,中国机构与发达国家、发展中国家均有密切合作,以中国科学院表现最为突出。通过对2020—2022年出现频次较高(>100)的关键词进行分析,得到的森林固碳增汇研究前沿如表1所示。

表1 2020—2022年森林固碳增汇研究前沿

(1)森林碳库对气候变化的响应。系统分析北方森林碳水通量及资源利用效率的动态特征和影响因素,继续加强关键地带生物多样性研究和林火预测预报研究;探究红树林对全球变暖、海平面上升、大气中CO2浓度增加和极端天气响应与适应的生态学机制,加强红树林生态系统对全球气候变化的响应和适应的多学科综合与交叉研究;收集或填补长期监测数据进行气候扰动森林群落结构实证评估,探究群落结构变化是否足以应对未来的气候波动。

(2)森林固碳过程影响因素。系统研究温度、水分和养分的可利用性对森林储存的碳量的影响;分析树种多样性丰富的森林能否更有效地抵御极端气候事件冲击;探究树木年龄级(幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林和过熟林)的变化对森林固碳量的影响;开展人类活动参数化研究,尝试将其整合到碳循环模型中;在人类-自然耦合生态系统过程模型中改善森林生态系统对极端气候事件和冻土冻融过程的响应。

(3)林下及地下土壤碳循环。将微生物残体参数纳入土壤碳循环过程模型中,改善土壤有机碳储量的估算;探究不同模型预测的土壤碳储量动态差异原因,尝试降低模型差异;使用机载高光谱传感监测大面积地表土壤有机碳,构建土壤碳通量长期、高频自动监测系统,准确测定土壤呼吸;量化植被类型对土壤有机碳输入和存储过程的影响,从生态系统的尺度阐明森林土壤有机碳的积累机制;森林生物群落中微生物功能性状在驱动土壤启动效应中的作用。

(4)森林生产力及碳通量变化。提高在不同尺度上(个体、种群、群落等)对森林生产力的理解,回答不同因子(生物多样性、林分结构特征、功能性状组成、初始生物量和土壤养分等)对森林生产力形成的贡献;实现样地水平森林地上生物量估算及群落结构分析,尝试结合机器学习与空间统计提高估测精度;研制自然-经济-社会复合系统模型和高分辨率区域气候-生态-经济模拟模型;系统开展森林生态系统碳储量及通量时空格局的综合观测,构建集合地基-空基-天基和社会统计于一体的碳源汇监测体系。

估算碳汇潜力和增汇成本是森林生态系统固碳增汇研究之一。我国需要进一步深化森林碳汇潜力与成本测算,建立森林碳汇潜力估算的标准体系与方法,加强森林增汇经济成本与动态变化趋势的测算,积极完善和创新森林碳汇计量方法与监测技术。

(1)加强森林碳汇现状、增汇潜力及影响因素研究。目前的科学技术及数据积累尚不能准确地回答森林碳汇具体储量及区域分布特征。需要进一步解析我国森林生态系统碳循环过程机理及碳汇功能时空变异、生态系统碳汇与全球气候变化的相互影响及互馈;加强对于林下灌草层和枯落物层的测定与研究,减少对森林生态系统的人为干扰;评估生态系统全组分碳库的现存量、空间变异特征及影响因素,揭示碳库的稳定性以及估算的不确定性,研究碳库是否会饱和以及饱和时间。

(2)深入森林生态系统碳增汇目标及途径研究。通过科学合理地利用生态工程、林业措施等传统生态措施提高森林的固碳增汇能力。根据不同的气候变化和大气沉降情景,结合我国重大生态工程及各类人为管理措施等,探讨不同时期、不同排放情景下的增汇潜力,量化气候变化和人为活动各分量对生态系统增汇潜力的贡献,在充分考虑固碳速率(动态特征)、稳定性、持续性的基础上,提出森林生态系统增汇的系统管理优化方案。

(3)推进森林生产力预测及其影响因素研究。森林生产力预测及其影响因素的研究需要探讨分析维持森林生产力的生物学要素和生态条件,研究树种多样性、土壤肥力和微生物等单个或多个机制对生产力的贡献;解析森林生态系统土壤有机碳库的形成与稳定机制;研究土壤碳库关键属性和土壤碳转化的关键过程对全球变化的响应及其生物与非生物机制;探究植物及土壤微生物群落对土壤有机质稳定性的影响机制。

(裴惠娟 董利苹 秦冰雪 曾静静)